糖尿病

糖尿病

糖尿病とは、「血糖値(血液中のブドウ糖の濃度)」が慢性的に高くなる病気です。血糖値を下げるインスリンというホルモンが膵臓から分泌されますが、糖尿病ではインスリンの分泌が低下したり効きにくくなってしまい血糖値が高くなります。糖尿病を治療せずに放っておくと、心臓・脳・腎臓・目・神経などに障害が起きることがあり、生活の質を大きく下げてしまう危険性があり、適切な治療が必要です。

糖尿病には、以下のようないくつかの種類に分けられます。

膵臓のインスリンを作る細胞が壊れてしまい、体の中でインスリンがほとんど作れなくなるタイプです。若い年代で発症することが多く、インスリン注射が必要です。

日本人の糖尿病の約9割を占めるタイプです。インスリンは出ているものの働きが悪くなったり、量が不足することで起こります。食べ過ぎや運動不足などの生活習慣や、肥満、遺伝などが関係しています。

妊娠中に初めて見つかった、もしくは、発症した糖尿病に至っていない糖代謝異常です。母体と胎児の健康のため適切な管理が必要です。

初期の糖尿病は自覚症状が少なく、気づかないうちに進行していることもあります。進行すると以下のような症状が現れることがあります。

ただし、症状が出る前に健康診断などで見つかるケースも多いため、定期的なチェックが大切です。

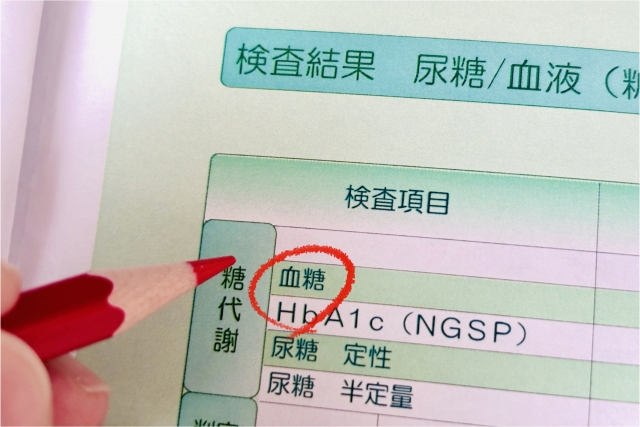

糖尿病は主に血液検査で診断されます。

空腹時血糖値

75gブドウ糖負荷試験(OGTT)

HbA1c(過去1〜2か月の平均的な血糖値を反映する数値)

これらの検査結果をもとに、糖尿病かどうかを判断します。

糖尿病の治療の基本は「生活習慣の改善」です。糖尿病は「完治」する病気ではありませんが、早期から適切な治療と管理を行えば、健康な人と変わらない生活を続けることができます。

バランスの良い食事を心がけ、過食や間食を控えます。

ウォーキングなどの有酸素運動を継続することで、インスリンの働きを助けます。

生活習慣の改善だけで十分にコントロールできない場合、飲み薬やインスリン注射を使用します。

糖尿病を治療せず長期間放置すると、血管や神経にダメージが蓄積し全身にさまざまな合併症を起こすことがあります。合併症は大きく分けると 「細い血管の合併症(細小血管障害)」 と 「太い血管の合併症(大血管障害)」 があります。

糖尿病網膜症:目の網膜に異常が起き、視力低下や失明につながることがあります。

糖尿病腎症:腎臓の働きが低下し、透析が必要になる場合もあります。

糖尿病神経障害:手足のしびれや痛み、感覚の低下、勃起不全などが起きやすくなります。

心筋梗塞(心臓を養う冠動脈が詰まり、胸痛や不整脈が生じます)

脳梗塞(脳の血管が詰まり、麻痺や呂律障害などが生じます)

閉塞性動脈硬化症(足の血流が悪くなり、痛みなどが生じます)

これらの合併症は生命や生活の質に大きな影響を及ぼすため、血糖のコントロールと定期的な検査がとても大切です。